多自由度駆動機構を用いたロボットとしては

- 腱駆動型

- 複数のアクチュエータを使用する方法

- 特殊な歯車や機構を使用する方法

- 空気圧を利用する方法

本研究では少ないアクチュエータでロボットを駆動する省アクチュエータ機構を提案し、このロボットに搭載する関節機構の試作を行った。

少ないアクチュエータでレスキュー活動は可能か?

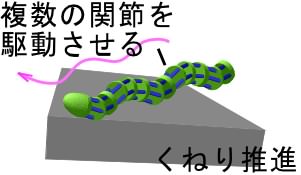

上記のような省アクチュエータ駆動を実現した場合、レスキュー活動を行えるかどうか検討を行ってみる。 ヘビ型ロボットがくねり前進を行うには、複数のアクチュエータを用いて複数の関節を同時に駆動させる必要がある(左上図)。

ヘビ型ロボットがくねり前進を行うには、複数のアクチュエータを用いて複数の関節を同時に駆動させる必要がある(左上図)。

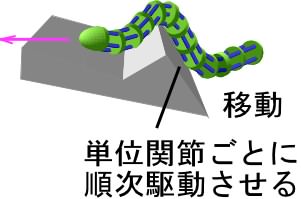

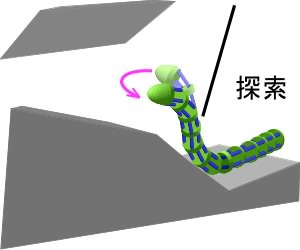

探索活動や狭い場所を移動するには、単位関節ごとに屈曲や伸縮をすることで移動が可能である(中図および下図)。

探索活動や狭い場所を移動するには、単位関節ごとに屈曲や伸縮をすることで移動が可能である(中図および下図)。

アクチュエータの動力を各関節に伝達し、単位関節ごとに動作させれば、少ないアクチュエータでヘビ型ロボットの駆動が可能である。

アクチュエータの動力を各関節に伝達し、単位関節ごとに動作させれば、少ないアクチュエータでヘビ型ロボットの駆動が可能である。

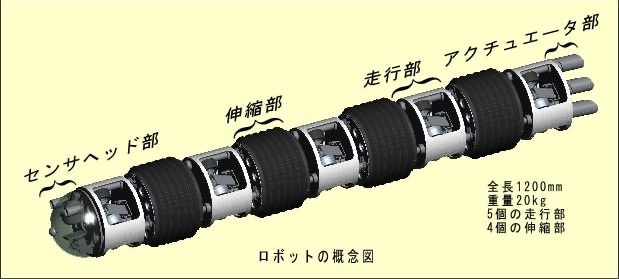

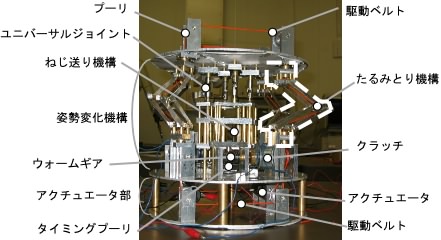

省アクチュエータを実現するため、関節部に左写真のような姿勢変化機構を考案し、試作した。

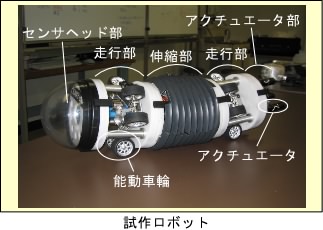

省アクチュエータを実現するため、関節部に左写真のような姿勢変化機構を考案し、試作した。 現在試作しているロボットを左図に示す。

現在試作しているロボットを左図に示す。